Quando gli scienziati hanno cominciato a osservare i resti del reattore numero 4 di Chernobyl, nessuno si sarebbe aspettato di trovare forme di vita capaci di prosperare in un ambiente che per l’essere umano rappresenta la definizione stessa di luogo inabitabile. Eppure, nei corridoi bui e nei muri ancora segnati dalle radiazioni, sono comparsi organismi neri, di aspetto comune e allo stesso tempo straordinario, funghi che non solo non soccombevano all’esposizione continua, ma sembravano trarne energia, come se la catastrofe nucleare avesse creato per loro una nuova possibilità di esistenza.

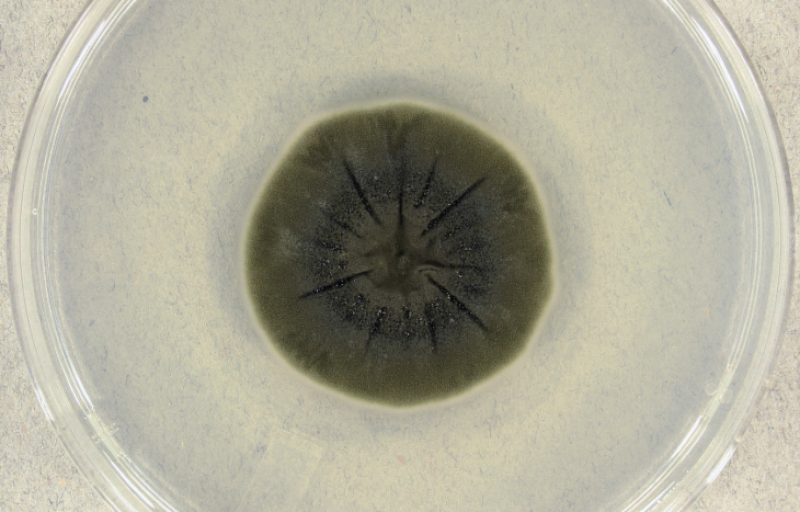

Il nome scientifico è Cladosporium sphaerospermum, e la sua caratteristica più sorprendente risiede nella melanina, la stessa sostanza che colora la pelle umana e la protegge dai raggi ultravioletti. Nei funghi questa pigmentazione svolge una funzione ancora più radicale: permette di sfruttare le radiazioni come fonte di nutrimento. È un processo che ricorda per analogia la fotosintesi, anche se al posto della luce solare il motore è l’energia rilasciata dalla radioattività. Da quando fu scoperto a Chernobyl, questo organismo ha spinto ricercatori e biologi a riconsiderare i limiti stessi della vita, portando a domande che toccano la biotecnologia, l’esplorazione spaziale e persino la bonifica ambientale.

“Abbiamo notato che le colonie crescevano più velocemente nelle zone a più alta radiazione”, spiegava un biologo ucraino nei primi anni Duemila, ricordando la sorpresa con cui il team osservò quel comportamento. “Era come se l’ambiente più ostile per tutti gli altri diventasse per loro un terreno fertile.” La spiegazione si trova nella capacità di convertire le radiazioni ionizzanti in energia chimica attraverso la melanina, un processo chiamato radiosintesi. Le immagini raccolte all’interno del sarcofago del reattore mostravano pareti completamente ricoperte da uno strato scuro e umido, segno di una vita che non si limita a resistere ma che si espande laddove ci si aspetterebbe il vuoto.

L’interesse per il fungo di Chernobyl non si è fermato al contesto del disastro. Gli scienziati hanno pensato subito a scenari applicativi, e tra questi uno ha catturato più di tutti l’immaginazione: la protezione nello spazio. Le radiazioni cosmiche rappresentano uno dei principali ostacoli per i viaggi di lunga durata, come quelli verso Marte o oltre. La schermatura tradizionale richiede materiali pesanti e costosi da trasportare, e così la prospettiva di un organismo capace di crescere da solo e ridurre l’esposizione ha aperto una linea di ricerca inedita.

Nel 2019 un esperimento condotto sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha dato conferme sorprendenti: un piccolo campione di Cladosporium, inviato in orbita, non solo è sopravvissuto in microgravità, ma ha anche ridotto fino all’84% il livello delle radiazioni misurato dall’altra parte della sua barriera naturale. Per gli astronauti che seguirono il test, vedere il fungo crescere regolarmente in un ambiente così estremo fu la dimostrazione che non si trattava di un’eccezione legata a Chernobyl, bensì di una proprietà intrinseca. “Era come osservare un organismo portare avanti un compito di protezione senza che nessuno glielo avesse assegnato”, raccontò un ingegnere della NASA.

Da quel momento si è iniziato a discutere della possibilità di coltivare il fungo direttamente su moduli spaziali, lasciando che formi una sorta di rivestimento biologico in grado di attenuare l’impatto delle particelle cosmiche. Una strategia che avrebbe il vantaggio di autoripararsi, crescere nel tempo e adattarsi alle condizioni variabili, riducendo i costi di trasporto e di manutenzione. La prospettiva più audace riguarda però la colonizzazione di altri pianeti: immaginare basi marziane con pareti rinforzate da strati di Cladosporium significa introdurre un’idea di architettura vivente, in cui la biologia diventa parte della struttura protettiva.

Il ritorno alla Terra porta a un’altra questione altrettanto importante: la bonifica dei siti contaminati. Se un organismo riesce a trasformare la radioattività in energia, forse potrà essere utilizzato per accelerare i processi di decontaminazione, o almeno per limitarne la diffusione. Non si tratta di una soluzione immediata né semplice, perché i meccanismi della radiosintesi sono complessi e non ancora del tutto compresi, ma l’idea che la natura possa offrire un alleato laddove le tecnologie umane si sono dimostrate insufficienti resta affascinante. Alcuni laboratori stanno già sperimentando l’impiego di funghi melanizzati su piccola scala per valutare il loro effetto su materiali radioattivi, con risultati preliminari incoraggianti.

Gli stessi scienziati riconoscono però i limiti attuali. “Non possiamo pensare che il fungo risolva da solo il problema dei rifiuti nucleari”, sottolinea una ricercatrice statunitense. “Può aiutarci a comprendere nuovi approcci e forse ad affiancare sistemi di contenimento, ma il rischio di affidarsi acriticamente a un organismo naturale sarebbe pericoloso.” La discussione si muove quindi tra prudenza e speranza, con l’idea che la biologia possa diventare parte integrante della strategia globale contro la contaminazione.

Le storie legate al fungo di Chernobyl dimostrano quanto la vita sia capace di sorprendere anche negli scenari più estremi. Un reattore esploso, simbolo di devastazione e pericolo, si è trasformato in un laboratorio naturale dove è stato osservato un processo che potrebbe cambiare il futuro dell’esplorazione spaziale e della sicurezza ambientale. Nei racconti dei ricercatori, le prime osservazioni furono accompagnate da incredulità, con domande semplici ma fondamentali: “Come può crescere qualcosa qui dentro?”, “Perché proprio in queste condizioni?”. Domande che non hanno ancora una risposta definitiva, ma che aprono nuove direzioni di ricerca.

Nelle aule universitarie e nei centri di ricerca, il fungo viene oggi presentato come esempio di estremofilo, una forma di vita che prospera in condizioni proibitive, al pari dei batteri che vivono negli abissi oceanici o nei geyser acidi. A differenza di altri organismi, però, il Cladosporium porta con sé un elemento simbolico forte: la capacità di trasformare una fonte di distruzione in energia vitale. E proprio in questa caratteristica risiede l’attrattiva per gli scienziati, che vi intravedono possibilità tecnologiche, ma anche un insegnamento sulla resilienza della vita stessa.

Il futuro della ricerca dipenderà dalla capacità di integrare biologia, ingegneria e fisica, con progetti che già oggi prevedono missioni sperimentali in orbita e studi più approfonditi sulla struttura della melanina fungina. Non è escluso che tra qualche decennio le navicelle spaziali trasporteranno con sé non solo equipaggi e strumenti, ma anche colture di funghi progettati per crescere come veri e propri scudi naturali. E sulla Terra, la loro applicazione potrebbe un giorno affiancare le tecniche tradizionali di contenimento radioattivo.

Il fungo di Chernobyl rimane dunque al centro di una narrazione scientifica che unisce il passato tragico di un disastro nucleare al futuro possibile dell’esplorazione umana e della tutela ambientale. La sua esistenza dimostra che la vita non si limita a sopravvivere, ma può reinventarsi sfruttando persino ciò che sembrava solo distruzione.